re: 만주어를 보면 말갈족=여진은 우리민족과는 생판틀린 민족.cdk198q 2006.08.20 03:42 |

|

|---|

![]() 감사합니다.

감사합니다.

그 사실을 아십니까??

우리나라 언어가 알타이어족이라는 사실도 사실은

아직 정확한 학설이 아니라는거...

사실 현재 우리나라와 어법이 제일 비슷한나라는

라후어(고구려인들의 후예로 추정) 그다음에가 일본어입니다..

한 일화를 들려 드리겠습니다.

일제시대 초기까지도 함경도인가 북쪽에 여진족부락이 있었다고 합니다..

근데 여진족 애랑 친구처럼 지내고 그 부락에도 자주 놀러가곤 했었는데

생김새는 비슷하지만 도저히 쉽게 배울 수 있는 언어가 아니더랍니다..

또 유전자거리도 우리나라사람들과 몽골족이나 만주족과도

생판 다릅니다;;

(물론 고려시대 몽고와의 혼혈로 어느정도는 남아있죠;;)

안타깝지만 일본인들과 오히려 더 가깝지요;;

언어가 유사성이 있다면

기본적인 어휘들(불,아버지,어머니 등등)이 비슷해야하는데

알타이계통언어와 우리나라 언어들은 이것마저도 일치하지 않거등요;;

그래서 어이가 없죠

다음 글은... 제가 존경하는 古김병호 박사님의 글입니다...

이분은 우리나라말이 알타이어가 아니라는 증거들을 많이 보여주셨고

소수민족연구를 하셨습니다..

우리말의 특징이라고 할 수 있는 문장의 순서(주어 /목적어 또는 보어/술어)와 교착어(膠着語)적인 성격의 유사성은 알타이어 말고도 얼마든지 찾을 수 있다. 고대 수메르어를 비롯해서 일본어, 드라비다어, 미얀마어, 다리어, 라후어, 아카어, 리수어 등은 모두 우리말과 어법적으로 아주 유사하다. 오히려 같은 교착어 가운데서는 알타이어가 어법상 우리말과 가장 유사성이 적은 언어중의 하나이다.

알타이어는 주격조사(主格助詞)가 없고, 우리말에는 소유와 술어적 대명사 접미사가 없는데 알타이어에는 있고, 성, 복수, 지시대명사, 형용사, 동사의 명령형, 사역형 등이 다른 것 이외도 명사와 동사가 격에 따라 변하는 등, 알고 보면 우리말과 알타이어는 뿌리가 같다고 할 수가 없을 정도로 이질적인 언어이다. 주요 어법 가운데 알타이어와 우리말의 유사한 것은 겨우 5개(이것마저도 1-2개는 불확실하지만), 반면 드라비다어와 다리어는 10개정도, 일본어, 길약어, 라후어 등은 20개 이상이 유사하다.

그래서 알타이어 학자들은 구태어 우리말이 알타이어에서 아주 오래전에 분화되어 나와서 그렇다는 옹색한 주장을 펴기도 하지만 이와같은 논리라면 지구상의 어느 언어와의 비교에서도 해당 되는 일반적 논리라서 설득력이 없다. 알타이어와는 비교 할 수 없을 정도로 우리 말과 유사한 언어가 많은데도 왜 후세의 차용이 명백한 일부의 어휘를 가지고 우리 말을 구태어 알타이어에 소속 시키려 하는 것일까. 더 늦기 전에 알타이어에 대한 미련을 버리고 우리의 학문적인 역량을 새로운 방법을 모색하는데 활용하는 것이 바람직할 것이다. 이와같은 견해는 비단 저자만의 주장은 아니다. 아직도 우리나라에는 알타이어족 설을 주장하는 학자가 몇몇 있는 것도 현실이지만, 우리나라 언어학 발전에 선구자적 역할을 한 서울대 김방한 교수, 충남대 강길운 교수 같은 석학들은 평생을 알타이어 연구를 한 끝에 우리말이 알타이어에 소속되지 않는다는 견해를 분명히 밝히고 있다. 북한 학자들도 남한 학자들이 주장하는 우리말의 알타이어 소속설에 대해 일고의 가치도 없다고 무시 해버리고 있는 실정, 세계 대부분의 언어학자들이 우리말의 알타이어족설을 부정하고 있는데도 유독 우리나라의 몇몇 학자들만이 주장을 하고 있는데, 우리말의 알타이 어족설을 주장한 핀란드의 언어학자 람스테트와 포페의 가설을 혹시나 정설로 받아들인 나머지 너무 무리 해버린 것이 아닌가 되짚어 보아야 할 것이다. 거기다가 최근 세계 언어학계에서는 알타이어의 성립 자체가 허구라는 주장도 만만치 않다. 그러나 알타이어의 존재 자체를 부정하면 알타이어 학자들이 매우 곤혹스러워할 것이므로 이 책에서는 알타이어가 성립한다고 전제를 하고 우리의 말과 비교를 해보았다.

이제 단군조선 시대 사람들도 사용했을 우리말의 대표적 어법이라고 할 수 있는 조사(助詞)의 기원에 대해서 생각해 보자. 조사가 존재한다는 사실만으로는 우리말과의 친족관계를 설정하는데는 확실성이 부족하므로 필자는 아예 음성학적으로 우리의 조사(助詞)와 유사한 것들만을 찾아 나섰다. 만약 찾아진다면, 단군조선 시대의 불가사의 하나가 비로소 역사적인 사실로 실체를 들어 낼 것이기 때문이었다.

주격조사

세계의 다른 말 가운데는 주격 조사가 있는 언어는 매우 드물다. 따라서 주격조사의 존재는 우리 말의 독특한 점이라 할 수 있다. 이 주격 조사는 우리 말을 제외하면 일본어와 라후어에서만 발견 되었다.

한국어 일본어 라후어

...... ...... ......

- 가(이남) - 가 -

- 래(이북) - - 래

- 이 - -

주제격 보조사

한국어 길약어 드라비다어(가나카다 방언)

.

- 은, - 는 - 나, - 난 - 누

목적격 조사

한국어 다리어 드라비다어(타밀방언) 길약어

....... ....... ....... ..........

-을, -를 - 라 - 름 - 흘

참고; 길약족은 아무르강 하류와 사할린 섬에서 살고 있는 소수민족

여격 조사

한국어 다리어 드라비다어 미얀마어 라후어 터키어

(토르와락 방언) (말라야람 방언)

...... ....... ......... ......... ....... .......

- 에게,게,께 - 게, 케 - 끄 - 구 - 게 -에

한국어 다리어 라후어 아이누어

(쉬나방언)

....... ....... ....... ........

- 테 - 테 - 타 - 타

참고; 다리어는 접속사에 있어서도 우리 말과 놀랄만큼 유사하다.

(보기)

한국어 다리어 예

...와 ...와(코와르방언) 너와나와

...나 ...나(부리쉬키방언) 너나나나

...도 ...다(부리쉬키방언) 너다나다

향진격 조사

한국어 터키어 몽고어 다리어 라후어

(알타이어) (알타이어) (쉬나방언)

....... ....... ...... ....... .......

- 로 - 레 - 로 - 루 - 로

소유격 조사

한국어 다리어 라후어 미얀마어

...... ...... ...... .........

- 의 - 에 - 웨 - 으

호격 조사

세계의 언어 가운데 호격 조사도 주격 조사의 경우처럼 대단히 드물다. 오직 한국어, 드라비다어, 라후어, 길약어에서만 유사한 호격 조사가 발견된다.

드라비다어 라후어 길약어 한국어

오 오 아 아, 야

< 지도 14 > 토씨(助詞)의 한반도 이동

우리말의 어법 중 가장 특징적이라고 할 수 있는 중요한 조사(助詞) 10개를 가지고 어느 민족의 언어가 우리와 가장 비슷한가를 탐색해 보기로 하자.

< 표 14 > 언어별 우리의 것과 유사한 토씨

한국어 라후어 길약어 다리어 일본어 드라비다어 몽고어

-------------------------------------------------------------

1. 주격조사 가(래) ..래 .. 응아 - ..가 - -

-------------------------------------------------------------

2주제격조사 ..은(는) - ..언 - ..와 ..누 -

-------------------------------------------------------------

3. 대격조사 .을(를) - - . .라 - ..름 -

-------------------------------------------------------------

4. 속격조사 ..의 ..웨 - ..에 - - -

-------------------------------------------------------------

5. 여격조사 ..에(게) ..게 에스켄 ..게 - - -

..한(테) ..타 - ..테 - - -

-------------------------------------------------------------

6. 처격조사 ..에 ..아 - ..아 ..에 - -

-------------------------------------------------------------

7.시간격조사 ..부터 - - ..푸터 - - -

..에서 - - - - - -

..까지 ..까가 - - - - -

-------------------------------------------------------------

8.향진격조사 ..로 ..로 ..루 - - - ..로

-------------------------------------------------------------

9.상대격조사 ..에(게) ..게 - - ..에 - -

-------------------------------------------------------------

10.호격조사 ..아 ..오 ..야 - - ..오 -

-------------------------------------------------------------

10/10 7/10 4/10 5/10 4/10 3/10 1/10

이상과 같이 우리말의 주요한 어법과 유사한 언어를 찾아보면 대개 인도-아리안어계와 라후, 드라비다, 길약어에서 발견되는 반면, 알타이어에서 찾을 수 있는 것으로 우리말의 조사와 유사 한것은 오직 향진격 조사(-로)와 여격조사 (-에) 뿐이다. 또 알타이어는 우리말에 있는 주격조사, 호격 조사가 없어 비교대상으로 삼은 다리어, 드라비다어, 길약어, 라후어, 일본어 보다 우리 말과 훨씬 소원한 관계에 있음을 알 수 있다.

다음, 조사를 이용해서 문장을 만들어 비교 해 보자. 그러면 드라비다어, 라후어 등이 우리말과 얼마나 유사한지 금방 이해가 될 것이다.

나누 닝가룸 서울 완돔.(인도 드라비다어 타밀방언)

(나는 너랑 서울에 왔다)

나래 서울로 까이요.(라후어)

(나는 서울로 가요)

예시된 문장에서 드라비다어는 1인칭과 2인칭 대명사가 우리의 것과 같은 것 이외에도 다른 어법의 일치를나타낸다.

한국어 드라비다어

.....는(주제격 보조사) ....누

.....와(come ;동사) ....와

다음은 라후어,

한국어 라후어

.... 나 .... 나

.... 래(북한에서 사용) .... 래

.... 로 .... 로

.... 가요. .... 까이요.

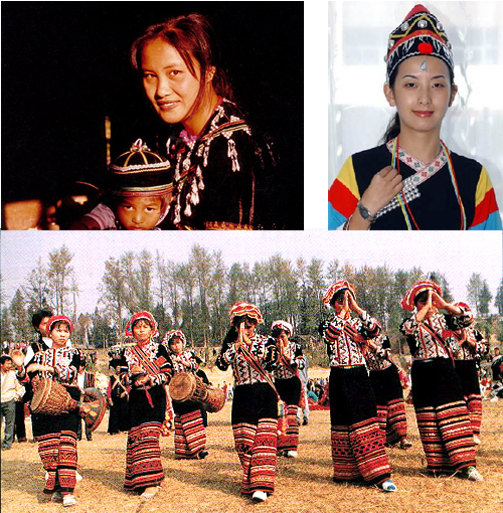

드라비다어에는 우리말과 유사한 어휘가 1천개 이상 발견되고, 또 그들이 살고 있는 지역에서는 청동기시대 우리 조상들의 대표적인 묘제인 고인돌(支石墓)이 무수하게 널려 있다. 또 라후족의 어법은 우리의 것과 90% 이상이 같다. 라후족의 역사를 조사 해보면 지금으로부터 1,300여년 전 고구려가 나당 연합군에 망했을 때 당나라로 붙잡혀 간 우리민족일 수밖에 없으니 역사는 또 한번의 기적을 연출한 것이다.

라후어에 대한 예를 하나 더 들어보자.

너흐래 나게 라웨요.

(너희는 나에게 와요.)

?흐?라는 복수형, ...게는 재격, ...요하는 문장의 종지부도 똑 같다. 실은 ?같다?라는 말도 라후족 들은 ?같수이?하는데 오늘날도 함경도에서 사용되고 있는 순 우리나라 말이다. 중국으로 붙잡혀 간지 1,300년이 되었는데도 라후족들은 아직도 우리 고유의 김치를 담가먹고, 씨름을 하고, 색동옷을 입고, 강원도 정선아리랑 가락을 부르는 것을 보면 문득 가슴이 무너져 내린다. 다만 옛 일을 오늘에 되살려 그 까닭을 밝혀 줄 사람이 없으니 안타까울 뿐이다.

출처 : 내생각; + 古김병호박사님의 글

라후어

위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

라후어(Lahu)는 시노티베트어족에 속하는 언어로, 중국 윈난 성 라캉라후족 자치현의 공용어이다. 중국 밖에는 타이, 미얀마, 라오스 등지에서 사용한다. 사용인구는 약 57만명에 달하며, 주로 라후족들이나 윈난 성 소수민족들 사이에도 쓰인다. 중국에서 공식적 지위를 갖고 있는 것과 달리, 타이, 미얀마, 라오스등에서는 공식 지위를 갖고 있지 않다.

문법적으로 고립어이며, 어순은 SOV이고, 7개의 성조를 갖고 있다. 몇 종류의 방언으로 나뉘어지며 중국에서 문어의 표준으로 쓰이는 것은 흑 라후라고 부르는 나 방언이다. 기독교 선교사들의 영향으로 일찍이 로마자에 기반한 표기법이 성립되었으며, 중화인민공화국 성립이후 정서법의 개정이 있었다.

대한민국 일각에서 라후어와 한국어의 연관성 또는 라후족과 한민족의 연관성을 제기하는 주장이 제기되었으나, 언어적 연관성은 단어의 피상적인 유사성에 근거한 것으로 연관성이 없다.(한글 우월주의를 보라.) 중국에서는 라후족을 고대 티베트계 민족인 강(羌)족의 후예로 보고 있다.

|

< 인칭 대명사와 숫자 : Personal Pronoun and Numbers>

<라후어 동사,형용사 굴절 예>

<우리말과 관련어 조사 비교표>

[참고 자료] 1. '라후어,아카어와 우리말의 조사 비교연구' - 관동대 영어영문학과 연호택 교수, 남방문화 연구회 회원 2. '치앙라이' - 김병호, 문화탐험가, UN식량기구 FAO 고문관, 치앙라이 대학교 교수 3. 타밀어 연구회 회장 김정호 사이트 |

라후족은 중국 남부와 동남아시아의 미얀마(버마), 태국(타이), 라오스, 베트남에 사는 소수 민족이다. 그런데 이들의 풍습이나 언어가 한국과 유사하다며 당나라에 끌려간 고구려 유민의 후손이 아닐까 추측하는 이들이 있다. 궁금하시면 위의 글을 읽어보시길.

나도 중학생 때 태국 치앙라이의 라후족 마을에 적이 있는데 이런 주장을 듣고 갔기 때문에 한국인들과 비슷한 점이 있는지 유심히 관찰해봤지만 특별히 그런 느낌은 받지 못한 기억이 난다. 물론 며칠 관찰한 것으로는 제대로된 결론을 내리기 힘들겠지만.

이들이 정말 한민족과 관련이 있을까? 고구려 유민이 중국 윈난성(운남성)에 정착하고, 그 후 인도차이나 반도 북부까지 퍼졌다는 가설은 얼마나 개연성이 있을까? 내게 이에 대해 논할만한 지식은 없다. 또 글에서 언급하는 머리 형태, 민속 음악의 유사성에 대해서도 잘 모르겠다. 다만 "한국인 등 몇몇 민족만이 가지고 있는" HLA-B59라는 혈청형이 라후족에게서 발견되었다는 얘기는 찾아보니 별 것 아닌 것 같다. HLA-B59는 한국과 일본, 중국 북부, 몽골의 인구에서 가장 흔하게 발견되기는 하지만 에스파냐 바스크인, 모로코와 알제리 인구를 비롯, 라후족과 비슷한 언어를 쓰는 중국 윈난성(운남성)의 나히족에게서도 발견되기 때문이다.

그리고 결정적으로 글에서 가장 많은 부분을 할애하고 있는 라후족의 언어인 라후어가 한국어와 놀랄만큼 유사하다는 주장에는 고개를 갸우뚱거릴 수 밖에 없다. 위의 글을 쓴 서울대 명예교수 이현복은 언어학자로 《한국어 표준발음사전》의 저자인데 정말 중국 남부와 동남아시아 지역의 언어에 대해서 제대로 알고 쓴 글인지 의문이 생길 정도이다.

우선 라후어는 한국어와 전혀 다른 계통으로 분류된다. 이는 이현복도 인정하고 있다.

그런데 언어학적으로 라후語는 「사이노-티베트(Sino-Tibetan)」라는 거대한 語族에 속한다. 더 자세히 말하면 이 語族의 한 분파인 「티베트-버마계」로 이어지며 그 하위 분파인 「롤로-버마계」에 속하는 것으로 분류되고 있다.어족은 계통상 관계가 있는 언어들의 가장 상위 분류이다. 다른 어족에 속한다는 것은 언어학자들이 밝힌 바로는 계통적 관계가 전혀 없다는 것이다. 물론 계통이 다른 언어들도 접촉을 통해 서로 영향을 많이 받는다. 어휘를 주고받기도 하고 음성 체계나 통사 구조가 비슷해지는 예도 있다. 그러면 그런 접촉을 증명할만한, 라후어가 특별히 한국어와 비슷하다는 증거가 있을까? 이현복이 내세운 주장들을 자세히 살펴보자.

한국어는 알타이 語族에 속하는 것으로 널리 알려져 왔다. 그렇다면 語族的으로 전혀 계통을 달리하는 라후語가 어찌하여 한국어와 유사성을 지니는지 큰 의문이 제기되는 것이다.

주: 이현복이 말하는 '사이노-티베트'는 '중국ㆍ티베트어족'이라고 부르는 것이 표준이다. '한장어족'이라 하기도 한다. '롤로(Lolo)'는 경멸의 뜻이 담겼다고 해서 중국에서는 쓰지 않고 '이족(彝族)'이라고 한다. '버마'는 '미얀마'의 다른 이름으로 어느 이름을 사용하느냐는 정치적으로 미묘한 문제이기는 하지만 일단 한국에서 현재 쓰는 표준 이름인 '미얀마'로 통일하기로 한다. '티베트-버마계'는 '티베트ㆍ미얀마어군', '롤로-버마계'는 '이ㆍ미얀마어군'으로 쓰기로 한다.

어순이 같으면 연관이 있다는 증거?

「너레 까울리로 까이베요」는 「너는 한국으로 간다」라는 뜻이다. 우선 이 문장을 이루는 낱말의 배열 순서가 「주어+보어+술어」로 한국어와 일치한다. 그리고 한국어와 마찬가지로 술부의 동사가 문장의 끝에 온다. 영어라면 「You go to Korea」이니 술어가 바로 주어 다음에 오게 된다. 독일어나 중국어도 마찬가지이다.과연 '주어+보어+술어', 즉 SOV 어순을 가지고 있다는 것이 한국어와 연관이 있다는 증거일까? 우리가 흔히 접하는 외국어 가운데 일본어 외에 대부분은 '주어+술어+보어', 즉 SVO 어순을 가지고 있으니 SOV 어순을 가진 언어는 무척 희귀하다고 생각하기 쉽다. 라후어를 한국어와 연관시키려는 이들은 타이어(태국어)도 SVO 어순이라는 것을 강조하기도 한다(라후족을 접하는 한국인들은 대부분 타이의 라후족을 접하는 듯하다).

하지만 세계적으로 보면 오히려 SOV 어순을 가진 언어가 가장 많다. 전 세계 언어의 약 40%가 SOV 어순을 가졌다고 한다. 아래 지도는 동아시아와 동남아시아 지역 언어들의 어순에 따른 분포를 보여준다. 이 지도를 보고도 라후어가 한국어와 어순이 같은 것이 대단한 것이라는 생각은 하지 못할 것이다.

음성체계가 유사하다?

라후語는 음성체계도 한국어와 유사한 면이 많다. 음성체계가 유사하다는 것은 발음이 비슷하다는 뜻이다. 우선 자음에서 한국어와 마찬가지로 三重대립을 나타낸다. 가령, ㅂ/ㅍ/ㅃ 같은 파열음이 三重으로 대립하여 한국어에서 비/피/삐 같은 낱말을 이루어 내듯이, 라후말도 이같은 三重대립을 보인다.자음의 3중 대립이 정말 특별한 것일까? 당장 타이어(태국어)도 '유성음ㆍ무성무기음ㆍ무성유기음(예: [b, p, pʰ])'으로 이루어진 파열음의 3중 대립이 있으며 베트남어도 일부 파열음의 3중 대립(하노이 방언에서는 [ɗ, t, tʰ])이 있다. 이것이 외래어 표기법에서 이들 언어에서 된소리 표기를 허용하는 이유이다.

영어 등의 서양 언어가 b/p 의 두 가지밖에 구별을 안 해 bay/pay 같은 二重대립밖에 없는 것과는 큰 차이를 보인다. 실제로 라후語는 우리말에 없는 소리가 네댓 개 더 있다. 가령, 목젖으로 나는 소리는 한글로 표기할 수 없다.

라후어와 같은 계통의 언어들은 어떨까? 라후어가 속하는 이ㆍ미얀마어군의 주요 언어로는 미얀마어(버마어)와 나히어를 꼽을 수 있다. 그런데 미얀마어도 [b, p, pʰ]와 같은 파열음의 3중 대립이 있으며 나히어는 [b, p, pʰ]에 [mb]과 같이 앞에 비음이 붙는 파열음까지 추가된 4중 대립이 있다.

라후語의 모음 역시 한국어와 유사하다. 우리와 같이 이/에/애/아/오/우/어/으 같은 모음이 있을 뿐 아니라, 그 소리 값 역시 아주 유사하다. 특히 다른 외국어에서 찾아보기 힘든 「으」나 「어」를 한국어와 라후語가 공유하고 있다는 점이 주목된다. 그런데 라후語에는 제주도 말에 지금도 남아 있다고 추정되는 15세기 국어의 「아래 아」 모음이 하나 더 존재한다. 이 소리는 표준말의 「오」보다 입을 더 벌리고 혀를 내려서 내는 열린 모음이다.라후어를 집중적으로 연구한 언어학자 제임스 매티소프(James Matisoff)의 English-Lahu Lexicon에 따르면 라후어의 모음은 [i, e, ɛ, a, o, ɔ, u, ə, ɨ] 등 아홉 개가 있다. 위에서 말한 '아래 아' 모음이란 [ɔ]를 이르는 듯하다.

외래어 표기법을 보면 짐작할 수 있겠지만 '으'와 비슷한 모음([ɯ], [ɨ] 등)과 '어'와 비슷한 모음([ʌ], [ə], [ɵ], [ɤ] 등)은 타이어와 베트남어에도 있다(대신 외래어 표기법에서는 타이어에서 '어'와 '으'의 중간 쯤 되는 เ-อะ, เ-อ를 '으'로 적는 것으로 정했기 때문에 타이어 모음 중 '어'로 적는 모음은 없다). 여러 중국어 방언에도 '으'와 '어'와 비슷한 모음이 있다. 미얀마어에는 '어'와 비슷한 [ə] 발음이 있고 나히어의 리장(丽江) 방언에서는 '으'와 비슷한 [ɨ]와 '어'와 비슷한 [ə]가 있다. 라후어에 '으'와 '어'와 비슷한 모음이 있다고 해서 놀랄 일은 아니다.

더구나 고구려 유민설에 따르면 라후어는 약 천 년 전의 고구려어의 영향을 받았다는 것인데 모음 체계가 현대 한국어와 비슷하다는 것은 별 의미가 없다. 언어의 변화에 대해서 조금이라도 아는 이들은 잘 알겠지만 언어의 음운 체계에서 가장 잘 변하는 것은 모음 체계이다. 중세 영어와 현대 영어, 중세 프랑스어와 현대 프랑스어, 고대 노르드어와 현대 아이슬란드어의 모음 체계가 불과 수백 년 사이에 엄청나게 변했다는 것을 생각해보라.

위에서 말한 한국어의 '에', '애'와 같은 모음은 적어도 훈민정음 창제 당시에는 지금과 달리 이중모음으로 발음되었다는 것이 정설이다. 정확한 음가는 알 수 없지만 '어이', '아이'를 빨리 발음한 것과 같은 이중모음이었는데 후에 이게 단모음(홑홀소리)으로 발음이 변했다는 것이다. 그러면 고구려어에 설사 '에', '애'와 같은 모음이 있었더라도 현대 한국어의 '에'와 '애'와는 관계가 없으며, 이게 라후어에 전해져 지금까지 그대로 보존되었을 가능성도 얼마나 될지 모르는 일이다.

이렇게 볼 때 라후語는 한국어보다도 자음과 모음의 수가 더 많다. 그러나 라후語는 聲調(성조·목소리의 높낮이)가 7개나 있어서 우리말에 비해 복잡한 면도 있다.파열음의 3중 대립이 있고 한국어와 비슷한 모음이 있는데 한국어보다 자음과 모음의 수가 많고 성조가 7개나 있다는 것을 전체적으로 보면 한국어와 음운 체계가 특별히 비슷하다고 말할 수 없다. 오히려 그쪽 지역 언어로는 매우 평범하다고 할 수 있다. 특히 한국어에 없는 [f], [v], [z], [ɣ], [q] 같은 자음 소리를 보면 이현복처럼 "음성 체계가 거의 유사하다"고 생각하기보다는 오히려 한국어와 음성 체계가 상당히 다르다는 느낌을 받기 쉽다.

어휘와 문법이 유사하다고?

「너레」의 「너」는 우리말의 「너」라는 대명사와 형태가 아주 유사하다. 더욱 놀라운 것은 주격조사 「레」이다. 이는 북한(과거 고구려) 사투리에서 「내레, 너레」 할 때의 주격 조사와 연관시켜 볼 수 있을 것이다.이현복은 언급하고 있지 않지만 라후어에 대한 글을 찾아보면 '너' 뿐만이 아니라 라후어의 '나'도 한국어와 같다고 한다. 이게 정말 놀랄만한 사실일까? 라후어에 대해 검색하다가 매티소프가 쓴 The Dictionary of Lahu 가운데 라후어 낱말의 어원 관련 내용을 간추린 PDF 문서를 찾았다. 라후어가 속하는 이ㆍ미얀마어군 언어의 공통 조상인 이ㆍ미얀마조어(Proto-Lolo-Burmese 또는 PLB)와 이ㆍ미얀마어군 언어가 속하는 상위 어군인 티베트ㆍ미얀마어군 언어의 공통 조상인 티베트ㆍ미얀마조어(Proto-Tibeto-Burman 또는 PTB)의 어휘를 거기서 분화된 같은 계통의 언어들을 비교하여 재구성한 내용을 토대로 라후어 낱말의 어원을 밝히고 있다. 이에 따르면 '나', '너'와 같다는 라후어의 인칭 대명사는 ŋà, nɔ̀를 말하는 것 같다(ŋà의 첫소리는 받침 'ㅇ' 소리로 '나'의 'ㄴ'과는 발음이 사실 좀 다르다). 그런데 여기서 ŋà는 PLB의 *ŋa1, PTB의 *ŋa에서 왔으며 nɔ̀는 PLB의 *naŋ1, PTB의 *naŋ에서 왔다고 재구성하고 있다. 혹시나 해서 미얀마어 사전을 찾아보니 역시 '나'라는 뜻으로 ŋà를 쓰고 있었다. '너'에 해당하는 말로 nì̃도 찾을 수 있었는데, 이게 라후어와 같은 어원인지는 모르겠다. 아쉽게도 주격 조사라는 '레'에 대한 내용은 찾지 못했다.

동작의 방향을 나타내는 「로」는 현대 국어에서도 「서울-로」, 「김포-로」에서와 같이 일상 쓰이는 조사로서 형태와 기능이 일치한다.처소격 조사 lo를 얘기하는 것 같은데 매티소프는 lo가 PLB의 *lam에서 왔으며 PTB의 *lam과도 관계가 있다고 한다.

「간다」는 뜻의 라후말 「까이」도 한국어의 「가다」와 비슷하다.위 PDF 문서에서 '까이'에 대한 내용은 찾지 못했다. 하지만 영어의 go에 해당하는 고대 영어의 gan, 고대 노르드어의 gá, 게르만 조어의 *gǣ-, gai-가 한국어의 '가다'와 비슷하다고 해서 게르만어와 한국어 사이에 관계가 있는 것이 아닌 것처럼 이것도 우연의 일치라고 보는 것이 타당할 것이다.

상대를 부를 때 쓰는 호격도 우리말과 유사하다. 가령 한국어에서 인순이를 부를 때 「인순아!」 하듯이 라후 사람들도 「나시」라는 이름을 부를 때 「나시아!」라고 한다. 부르는 상대의 이름 다음에 「아」라는 어미를 더하는 것은 틀림없는 한국식이다.상당히 흥미있는 내용이지만 이것 역시 라후어가 한국어와 연관이 있다는 결정적인 증거라고 하기는 어렵다.

명사에 붙는 라후語의 소유격 「베」 역시 한국어의 「의」처럼 쓰인다. 「너베 예」는 「너의 집」이다. 분류사를 쓰는 방법도 같다. 우리말의 「소 두 마리」에서 「마리」를 분류사로 볼 수 있는데, 라후語에서는 「마리」에 해당하는 분류사 「케」가 「둘」을 뜻하는 수사 「니」 다음에 연결되어 「누 니 케」로 대응된다. 라후말 「누 니 케」와 우리말 「소 두 마리」는 그 구성이 똑같다.매티소프는 라후어의 소유격 조사 ve가 PLB *way3, PTB *way에서 왔다고 하고 있다. 또 한국어의 '마리'와 같은 수분류사를 쓰는 것은 특기할만한 일이 아니다. 중국어, 일본어, 베트남어, 말레이인도네시아어, 미얀마어, 타이어, 먀오어, 벵골어, 문다어 등 아시아 여러 언어에서 수분류사를 쓰기 때문이다.

캘리포니아 대학의 매티소프(Matisoff) 교수는 『라후말의 구절 구조는 일본어와 한국어에 대단히 유사하다』고 했다.매티소프가 썼다는 원문은 확인하지 못했다. 하지만 매티소프는 아마 유형적인 유사성에 대한 얘기로 일본어와 한국어를 언급했을 것이다. 아시아 지역의 주요 언어 가운데 라후어와 비슷한 구절 구조를 가진 예로 이 두 언어가 생각난 것이지, 이들이 계통적인 관계가 있다고 시사한 것은 아닐 것이다.

언어유형학에서는 언어의 계통적인 관계와는 상관없이 몇 가지 특징을 기준으로 언어를 분류한다. 중국어와 영어는 어순이 같은 SVO 언어이고, 움직임을 나타내는 동사를 쓸 때 방향은 접사를 통해 나타낸다 해서 같은 satellite-framing 언어로 분류된다. 그렇다고 해서 둘이 관계가 있는 것은 아니다. 유형론적으로 언어를 분류하다 보면 두 개의 언어 사이에는 어떤 방식으로는 같은 분류에 속하게 되고, 다른 방식으로는 다른 분류에 속하게 마련이다. 라후어는 구절 구조를 보면 한국어와 비슷할지 몰라도 형태론으로 보면 중국과 동남아시아의 여러 언어처럼 고립어로 분류되어 교착어인 한국어와는 매우 다르다. 유형론적인 결과를 가지고 계통적인 관계가 있는 것처럼 확대 해석해서는 안 된다.

더구나 매티소프는 라후어를 집중적으로 연구한 것을 비롯하여 타이와 중국에서 티베트ㆍ미얀마어군 언어를 오랫동안 연구하였고 이들 언어의 계통 분류를 정립한 장본인이다. 매티소프는 English-Lahu Lexicon에서 라후어를 이ㆍ미얀마어군 가운데 롤로 어군(Loloish languages)에 분류하고 있다. 이ㆍ미얀마어군에 대한 영어판 위키피디어 문서를 보니 그 지역 언어들 가운데 퓨어(Pyu language), 므루어(Mru language) 등 아직 계통이 확실하게 밝혀지지 않아 혹시 그 어군에 속하지 않을까 추측만 하는 것들도 있다. 라후어가 이와 같이 계통이 잘 밝혀지지 않은 언어였더라면 한국어와 관계가 있다는 주장은 더 설득력이 있었을 것이다. 하지만 라후어는 그런 주변 언어들과 달리 비교 연구를 통해 계통이 분명하게 밝혀진 경우이다.

왜 라후어를 한국어와 연관시키려 하는가?

결국 라후어가 한국어와 유사한 점이라고 내세운 것들은 대부분 그 주변에서 쓰는 다른 언어에서도 찾아볼 수 있는 것들이다. 한국어와 비슷한 어휘로 소개한 것 가운데 상당수는 이미 다른 언어들과의 비교 연구를 통해 그 어원이 밝혀진 것들이다.

필자는 1994년 태국 북부 치앙마이市 인근의 산중에서 라후, 아카, 리수 등의 山族 마을에 처음 들어가 보고 놀라움과 함께깊은 관심을 가지게 되었다. 지난 40여 년 동안 필자는 영국을 비롯한 서구 여러 국가와 일본 등 문명사회의 언어와 문화에관심을 가져왔다.이현복은 언어학자이지만 라후족을 접하기 전에는 통 유럽 쪽 언어에만 관심을 가졌었나 보다. 그러니 유럽 언어에서는 드물지만 아시아 언어에서는 흔한 파열음의 3중 대립, SOV 어순, 수분류사 등을 보고 깜짝 놀랐는지도 모른다. 하지만 주변 언어와도 비교해서 그런 것들이 정말 라후어의 독특한 특징인지, 주변 언어에서도 흔히 볼 수 있는 특징인지 확인할 생각을 진정 못했는지 궁금하다.

라후족이 고구려의 후예라는 가설을 누가 처음 주장했는지는 모르지만 이런 생각을 가지고 라후어를 연구하면 한국어와 비슷한 점만 보이게 마련인가 보다. 세계 어느 언어나 다른 언어와 우연의 일치로 비슷한 점이 있게 마련이다. 제목은 기억나지 않지만 옛날에 서점에서 영어 단어와 비슷한 소리와 뜻을 가진 한국어 단어를 나열하며 결국 영어는 한국어에서 왔다는 어이없는 주장을 하는 책을 보기도 했다. 전화를 받으며 "네, 네"라고 대답하는 그리스 사람을 보거나 아버지를 "아바"라고 부르는 이스라엘 친구를 보며 한국어와 비슷한 말을 쓰는 것을 신기해한 적도 많다. 하지만 그렇다고 한국어와 그리스어나 히브리어가 관계가 있다고 생각할 수는 없다. 일부 유사성을 제시하는 것만으로 언어 사이의 관계를 증명할 수 없다.

문자가 없는 라후족에게 한글을 전수하다?

그런데 이현복은 라후어와 한국어의 유사성을 주장하는데 그치지 않고 그들에게 한글을 보급시키려는 자신의 노력을 자랑스럽게 소개하고 있다.

한글과 라후語는 놀랄 만큼 닮았다. 그래선지 음성언어만 있고 문자언어가 없는 라후族에게 한글을 가르치는 일은 대단히 성공적이었다.한국어를 '한글'이라고 부르는 잘못을 새삼 지적할 마음은 없지만 언어학자도 이런 잘못을 저지르다니... 그리고 라후족이 문자언어가 없다는 것은 잘못된 주장이다. 라후어는 로마 문자로 적는다. 이것은 이현복도 뻔히 아는 사실이다.

일부 기독교로 개종한 라후의 젊은이들은 선교사들이 만든 로마자 표기를 이용해 라후말을 적기도 한다.알면서 왜 라후족을 "無文字 고산족"이라고 부르는 것인지... 정확히 말하면 라후어에는 매티소프가 음운 분석을 통해 개발한 맞춤법과 개신교 선교사들, 가톨릭 선교사들, 중국의 언어학자들이 각자 개발, 보급한 맞춤법 등 적어도 네 가지 로마 문자 표기 방식이 있다.

물론 로마 문자는 이들 고유의 문자가 아니다. 하지만 어디 로마 문자를 빌어 적는 언어가 한둘인가? 아니면 유럽인들이 로마 문자를 쓰는 것은 괜찮은데 아시아인들이 로마 문자를 쓰는 것은 문자로 치지 않는다는 소리인가? 로마 문자를 쓰는 베트남이나 말레이시아, 인도네시아 사람들도 문자가 없다고 할 것인가?

라후어를 로마 문자로 적는 방식이 개발되었다 하더라도 이현복의 말대로 일부만 이를 사용한다면 대다수는 문자 없이 사는 것이나 마찬가지 아니냐고 반문할 수도 있다. 과연 그럴까? 에스놀로그에 의하면 라후어 사용자들의 모국어 문자 해독률은 62.5%이며 초등학교에서 글을 가르치고 라후어 신문도 있다고 한다. 물론 소수 언어에 대한 보호가 비교적 잘 되어있는 중국 쪽 얘기이고 타이 등 다른 나라의 라후족은 문자 해독률이 떨어질 수도 있을 것이다. 이현복이 만난 라후족들은 낙후된 지역에 있어서 라후어를 읽고 쓰는 법을 배운 적이 없었는지도 모른다. 그러나 라후족이 문자언어가 없다는 주장이 틀렸다는 것만은 확실하다.

필자는 그 과정에서 고유의 글자가 없는 라후族에게 한글을 가르쳐 주어 그들이 자유롭게 글자생활을 할 수 있으면 좋겠다는 생각을 하게 되었다.현대 한국어에서 쓰는 자모만으로는 라후어를 완벽하게 적을 수 없어 몇 개 기호를 추가하는 방법으로 라후어를 적는 방법을 개발하여 가르치고 있다는 내용이다. 라후어의 7개 성조는 표기하는지, 표기한다면 어떻게 표기하는지에 대한 내용은 없다. 과연 이게 '미문자 종족'에게 한글을 보급하여 문자 생활을 할 수 있도록 하는 잘하는 일일까? 이미 학교에서 로마 문자로 라후어를 적는 방법을 배우고 로마 문자로 된 라후어 신문을 읽는 다른 라후족과 문자 생활이 단절되게 하는 것이라고 볼 수도 있지 않을까? 그러지 않아도 라후족들은 몇 가지 다른 맞춤법을 사용하여 혼란이 상당한데 완전히 다른 문자까지 소개해주는 것이 과연 잘하는 일일까? 이현복이 개발한 '국제한글음성문자' 기호까지 추가한 라후어용 한글은 유니코드에서도 지원하지 않을 텐데 컴퓨터로 어떻게 입력하라는 것일까?

라후語의 음성체계를 볼 때 라후語를 표기하는 데 한글 이상으로 적합한 글자가 없다는 생각이 떠오른 것이다. 두 언어의 음성체계가 거의 유사하기 때문이다. 라후語에는 우리말과 일치하는 모음이 8개나 되고, 자음에서는 18개가 대응되니 몇 개만 더 보완하면 해결되는 것이다. 그런데 라후語가 한국어보다 모음과 자음의 수가 많은 것이 문제이다. 우리말은 모음 8개, 자음 19개를 적을 수 있으면 되나 라후語는 모음이 9개, 자음이 23개는 되어야 하기 때문이다. 결국 현행 한글 자모만으로는 라후語를 완벽하게 적을 수 없는 것이다.

그리하여 필자는 오래 전에 필자가 고안해 발표한 「국제한글음성문자」 중에서 라후語에 필요한 기호를 택해 추가하는 방법으로 라후語의 한글 표기 체계를 완성하였다. 국제한글음성문자는 한글을 바탕으로 개발한 발음기호로 이를 이용하면 세계 모든 언어의 발음을 정확하게 적을 수 있다. 가령, 현행 한글 자모로는 서양어의 f, v, th, sh 같은 소리를 적을 수 없으나 국제한글음성문자로는 이런 소리를 모두 적어 낼 수 있다. 라후語에는 목젖 소리나 우리말의 「오」보다 입을 더 열고 내는 모음이 있는데, 이들을 현행 한글로는 적을 수 없으니 이에 해당하는 한글 음성기호를 골라 활용하게 된다.

한글 수출의 실상

라후족에게 한글을 보급하려는 움직임은 여러 매체를 통해 긍정적으로 소개된 것으로 알고 있다. 앞뒤 내용을 잘 모르고 문자가 없는 종족에게 한글을 전파한다는 소리를 들으면 좋은 일이라고 생각하는 사람이 많을 것이다. 하지만 이들은 62.5%가 이미 모국어를 로마 문자로 읽고 쓰는 종족 일부에게 현대 한글에는 없는 자모까지 추가하여 컴퓨터 입력이 어려운 확장 한글로 글을 쓰는 방법을 가르친다는 내막을 듣지 못한다.

한글이 우수하다고 해서 다른 언어를 쓰는 이들에게, 그것도 이미 문자가 있는 이들에게 보급하는 것이 옳은 일일까? 왠지 1920년대 소련에서 고려인들을 위해 한국어를 로마 문자로 적는 방법을 마련하려던 계획을 세웠던 것이 생각난다. 당시 소련에서는 로마 문자가 배우기 쉽고 키릴 문자보다는 국제적이라고 생각해 고유 문자가 있는 소수 민족들에게도 로마 문자를 보급하는데 힘을 썼다. '라티니자치야(Латинизация)'라고 하는 이 로마 문자 보급 운동에 앞장선 이들도 오늘날 한글을 문자가 없는 종족에게 전수하자고 주장하는 이들처럼 신념과 사명감으로 가득차 있었는지도 모른다.

그러나 객관적인 입장에서 바라볼 때 이미 과반수가 로마 문자를 통한 문자 생활을 하고 있는 종족에게 문자가 없는 종족이라며 한글을 전하는 것은 억지로 비쳐진다. 이현복도 이런 반론을 의식해 라후어가 한국어와 유사하고 라후족이 고구려의 후예일지도 모른다는 주장을 계속하는 것인지도 모른다.

라후族이 진정 고구려의 유민이라면 우리는 1300년의 긴 단절 끝에 우리의 동포를 다시 만난 셈이다. 글자를 모르는 이들은 한글을 학습할 권리가 있고, 우리는 그들에게 자랑스러운 한글을 전수할 의무가 있는 것이다. 한글은 그들의 글자이기도 하기 때문이다.이현복이 라후어가 한국어와 유사하다고 주장한 것은 결국 이들에게 한글을 전수하는 것이 우리의 의무라고 주장하기 위해서였나 보다. 하지만 지금까지 분석한 바와 같이 그가 제시한 근거는 충분한 설득력이 없다.

다른 이ㆍ미얀마어군 언어를 비롯한 주변 언어에서 찾을 수 없는데 라후어에서만 볼 수 있는, 1,300년 전 고구려어의 영향으로 설명할만한 특징이 있다면 모를까 이현복의 글에 있는 내용으로만 봐서는 라후어와 한국어 사이에 관계가 있다고 볼 근거가 조금도 없다.

내용 추가: ㅇㅌㅎㅌ님의 제보로 2001년 MBC 한글날 특집 다큐멘터리 〈한글, 라후마을로 가다〉의 실상을 밝힌 기사 〈'라후족 한글 수출 TV쇼'의 이면〉을 소개한다. 언어학과 대학원생 신분으로 방송에 참여했던 유리나씨가 당시 상황을 밝혔다. 다음은 기사 내용 일부:

고구려 기원설을 주장하는 사람들의 라후어에 대한 보고서 자체가 상당부분 거짓이라는 것은 언어조사를 하루만 해 봐도 알 수 있지요. 심지어 제 교수님이 저에게 주신 문자목록이 라후어에 맞지 않아 제가 문자목록을 수정해야 했지요.

방송을 제작하는 사람들도 그것을 압니다. 인문 다큐 제작경험이 풍부한 담당 피디는 라후족 샤먼의 제사도구가 운남성 지역의 것과 정확히 일치한다고 하더군요. 제작진 모두 고구려 기원설이 넌센스임을 알고 있었습니다만, "우리는 버마에서 전쟁을 피해서 30년 전에 이곳에 와 정착했다"는 마을 족장 할아버지의 말에 "우리는 눈 내리는 곳에서 왔다"는 거짓 더빙을 입히면서까지 제작을 강행했습니다.

(중략)

라후어도, 대개의 소수 언어가 그렇듯이, 로마자 표기법이 있습니다. 라후족은 크리스트교 선교의 역사가 깊어 로마자 표기법이 안정적으로 정착돼 있고 로마자로 표기된 라후어 성서, 찬송가책, 사전, 라후어 교과서까지 상당 수준 보급돼 있는 상황입니다. 제가 갔던 마을도 기독교가 전파되어 상당수의 사람들이 로마자 표기를 알고 있었구요. (중략) 또한, 제가 가르친 학생들은 모두들 교회에 다녀 로마자 표기법을 잘 알고 있는 사람들이었습니다. 여러 가지 현지 사정상 이렇게 로마자 표기법을 알고 있는 사람들에게 로마자 표기와 한글 표기를 1대1로 대응시켜 가르칠 수밖에 없었습니다. 문자 개념이 전혀 없는 사람들에게 가르치는 것과는 당연히 다를 수밖에 없지요.

'慰禮城 地名由來' 카테고리의 다른 글

| 高句麗語 百濟語 韓語 자료- 금물 今勿奴郡(진천) : 검은 (고구려) (0) | 2009.11.03 |

|---|---|

| 종교의 기원에 대한 이해(신선도의 전파) (0) | 2009.10.29 |

| 십제(十濟) 수수께끼 (0) | 2009.10.29 |

| 백제의 慰禮城도 몽고어 - ulus(나라)의 발달형인 울레(>위례 (0) | 2009.10.09 |

| '위례'는 '크고 많음' 또는 '우리'의 뜻으로 추정 (0) | 2009.08.28 |